アルゴリズムとは、直訳すると「算法」という意味です。砕いて言うと、何か問題を解決するときの考え方です。

プログラムを組む際に一番大事なことは、ロジック(処理手順、処理内容など)です。

これがしっかりしているのと、していないのとでは、プログラムの出来に雲泥の差が有ります。

プログラミングといっても、そんなに難しく考える必要はありません。

コンピュータは単なる機械で、『こんなことをしなさい』という部分を丁寧に命令する必要があるだけです。

たとえば、幼児に教えるように。

と、1から10まで、なにもかも指図しなければならないだけです。

例)信号を渡るときの動作

フローチャートはアルゴリズムをわかりやすく図にしたものです。

上記の例をフローチャートにすると、以下のようになります。

フローチャートの利点は

などがあります。 |

フローチャートの記号

記号 |

呼び方 |

意味 |

| 端子 | フローチャートの始まりおよび終わりを表す | |

| 処理 | 計算、代入などの処理を示す | |

|

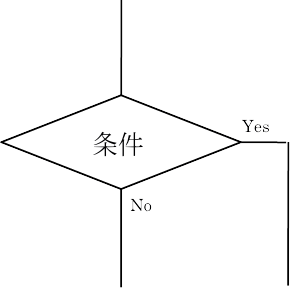

判断 | 条件によって分岐する |

|

ループの始まり | 繰り返しの始まりと終わり |

|

ループの終わり | |

|

入力 | キーボードからの入力 |

|

表示 | ディスプレイへの表示 |

|

サブルーチン | サブルーチン(モジュール) |

フローチャートを書くときのルール

|

フローチャートには基本的に3つの構造を組み合わせて作る。

原則的には、これらの組み合わせでどんなアルゴリズムでも表記できる。

| 順次構造とは、その名の通り、処理が上から下へ単純に並んでいる構造を言う。最も単純な構造なので、手直しなども簡単である。 |  |

分岐条件とは、ある条件によって処理が分かれる構造である。条件は「Yes」か「No」で表されるものが多く単純であるが、いくつかの条件を同時に満たしているとか、複数条件のうち一つ以上を満たしているとか、ある値が1だったら○○○、2だったら△△△、3だったら◇◇◇、それ以外だったら×××、というような分岐もある。 ここで重要なことは、処理が分かれても、後に合流することである。 |

|

| 反復構造とは、ある条件を満たしているうちは、処理を実行するという構造である。 この条件をきちんと設定しておかないと、いつまでたっても反復処理から抜け出せず、いわゆる”無限ループ”となる。また、条件をどこで設定するかによって、2種類に分けられる。すなわち、前判定型と、後判定型である 。ここで、「前」とか「後」というのは、処理に対してという意味で、前判定型は条件によっては処理を一度も行わない。これに対して後判定型は、どんな条件でも最低1回は処理を行う。 |

|

後判定 |

電話をかける場合のフローチャートを考えなさい。

(携帯電話ではなく、家の有線電話の場合で考えてください)